日本一のお茶の産地、静岡県

1244年、聖一国師(しょういちこくし)が宋よりお茶の種子を持ち帰り、静岡市郊外の足久保に植えたのが始まりという言い伝えがあります。のちに松尾芭蕉が「駿河路や花たちばなも茶のにほい」と詠んだことからも、古くからのお茶の産地であったことがうかがえます。

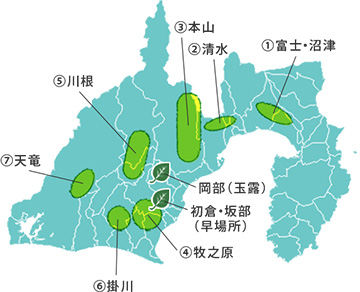

明治維新のころ、徳川藩士などによる牧之原台地の開墾により、日本一のお茶生産地となりました。1883年には全国の14%足らずだった生産量が、現在では全国の約4割を生産する大産地です。 川根・天竜・本山(ほんやま)などの山間地は、気象条件に恵まれた高品質のお茶の産地として有名。また牧之原周辺では、味の濃いお茶づくりをめざし、苦渋みの少ない深蒸し煎茶の製法が開発されました。

| 地区 | 一番茶摘採時期 | 特徴 |

|---|---|---|

| ①富士・沼津 | 5月上旬 | 太撚り、浅緑色。えぐみある香味 |

| ②清水 | 5月中旬 | 針状細撚り、浅緑色。香味は淡白 |

| ③本山 (ほんやま) | 5月上旬~中旬 | 細撚り、濃緑色。香味上品で濃い |

| ④牧之原 | 4月中旬 | 深蒸し系の細粒系多く浅緑色。香り薄く味は濃厚気味 |

| ⑤川根 | 5月中旬 | 紡錘形細撚り、濃青緑色。香味濃い |

| ⑥掛川 | 5月上旬 | 深蒸し系の細粒形多く濃緑色。香り薄く味は濃い |

| ⑦天竜 | 5月中旬 | 細撚り、くすんだ黒緑色。香り強く、味は淡白気味 |